悦眼

【翻刻】

悦眼とハ、常に遣ふ悦眼の技なれとも、元来、敵の気の発する処を見切、施す業なり。あきを見込て、敵より突所を、捨るわさ也。夫故に、悦ふ眼といふなり。真の悦眼といふ業あり。敵の追込来て後、面へ突出さんとする所を、体をすゝみ、悦眼をとりなから突込勝業なり。又、初手の悦眼を軽はり、敵はつして深く突込所を捨るをもいふ。敵に悦ハして勝をいふ也。大悦眼とハ、足よりかけて捨るハ、首へ引かけ捨るなり。具足着たる時ハ、悦眼の業専一なり。

【現代語訳】

悦眼(えつげん)というのは、常に遣う悦眼の技のことであるが、元来、敵が気を発するところを見切り、施す技である。こちらの空き(隙)を見計らって、敵より突いてくるところを、捨てる技である。それゆえに、悦ふ眼というのである。真の悦眼という技もある。敵が追い込んで来た後、そのまま面へ突き出そうとするところを、(こちらは)体を進め(間を詰め、間の内に入り)悦眼をとりながら突き込んで勝つ技である。また、初手の悦眼を軽く張り、敵が(こちらの攻撃を)外して深く突き込んでくるところを、引き捨てるということも悦眼という。敵に対して悦をしながら勝つことをいう。大悦眼というのは、足にかけて捨てたり、首へ引っかけて捨てたりする技である。(相手が)具足を着けている時は、悦眼の技を遣うのが何よりもよいものである。

※悦=すっかりよろこぶ、うれしがる(にっこうりとする)。

【解説】

現在、当流においては、「大悦眼」を流派第一の奥義としています。悦はにっこりとわらうことであり、にっこりとすることで力が抜け、技がうまく遣えるとしています。

隙を誘い、相手がそれに乗ってきた場合に、相手の攻撃を見切り、反対に技をかけて勝つ、その際に「悦ぶ眼(よろこぶ、にっこりする)」と説いています。

また、「真の悦眼」として、相手が追い込んできて面を突こうとするところを悦眼をとりながら(力みをなくし、力を抜きながら)突き込んで勝つことを言っており、今の流派第一の奥義の説明と同じです。

追い込まれ、さらに攻められた場合、反撃しようにも、緊張で力が入り、反対にうまく体が動かず、技が出ないことが多くなると思います。そんな場合(緊張で力が入りやすいとき)ほど、意図して、力を抜くことにより、スムーズで素早い動きができ、技も成功しやすいと思います。この力を抜くということは、武術において、とても大切なことであり、まさに、それを説いている大切な教えです。

さらに、補足として、一回目を軽く技をかけ、相手が反撃してくるところを倒したり、足や首に鎌をかけて引き切ることなども述べています。

今、流派の奥義としている「大悦眼(にっこりと笑い力を抜く)」は修行においても脱力という武術の基本でもありますが、日常生活(武道以外)でも当てはまります。

力が入り過ぎると、凝り固まって動けなくなりますし、臨機応変が難しくなります。また、視野も狭くなり、周り全体が見えにくくもなります。

力を抜き(脱力し)、笑顔になり、心にも余裕を持つことで、周り全体が見渡せ、焦らずに物ごとをうまく進めていくことができると思います。

そういう意味でも、この「大悦眼」は、常に意識して、大切にしていきたい重要な教えです。

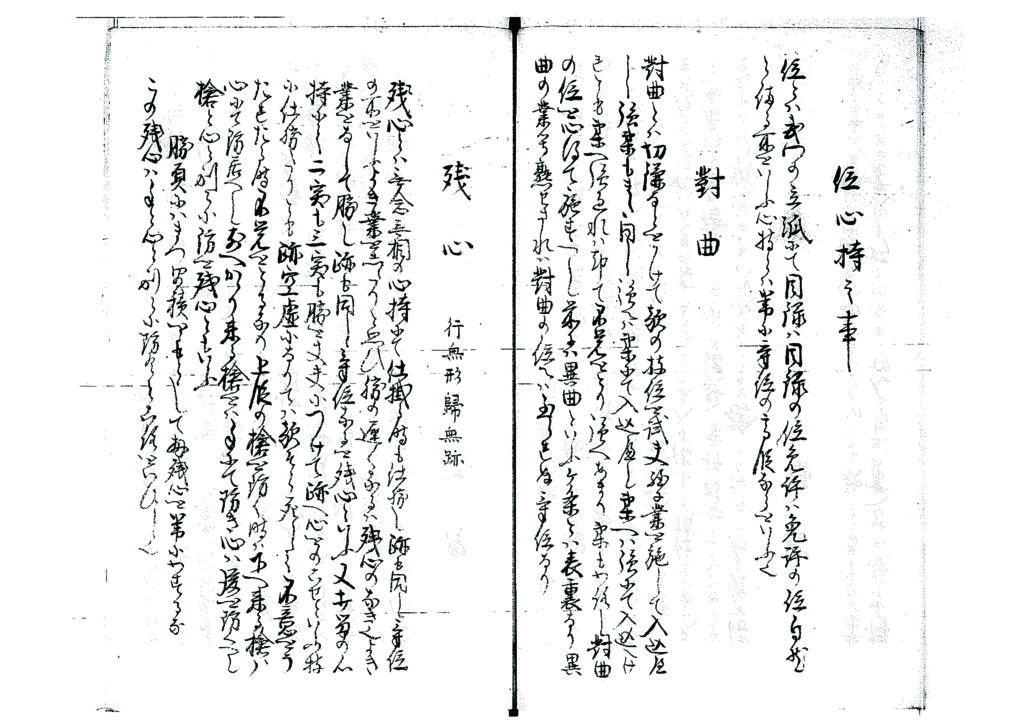

位心持之事

【翻刻】

位とハ、武門の立派にて、目録ハ目録の位、免許ハ免許の位、自然と備る所をいふ。心持とハ、常に気位の高段なるをいふ也。

【現代語訳】

位というのは、武門にとって立派なことであって、目録は目録の位、免許は免許の位が自然と備わってくるところをいう。心持とは、常に気位の高段なることをいうのである。

【解説】

ここでは、目録や免許の位になれば、自然とその位が身についてくると言っています。

当然、何もしないで備わるものではなく、はじめはその伝位の入口に立っているものの、目録は目録、免許は免許であるという自負を持ちつつ、その伝位にふさわしくなるように、鍛錬も積むことです。

また、気位もその位にふさわしいように心も鍛錬する必要があります。それらを積み重ねていった結果、気が付くと、その伝位にふさわしい気品や技、そして人間性も備わってくるものです。

特に、伝位が上になればなるほど、立ち居振る舞いや人間性も高めていくことが重要です。技が上手にできることはもちろんですが、人として尊敬され、慕われるように、「心の修行(鍛錬)」をしていくことが一番大切です。

散

『家元諸傳秘録』

(奈良県立図書館情報館所蔵)

【翻刻】

胸中ノ鬱気 逆気 驚懼 疑 惑 身ノ屈宅 凝滞ヲ解散スル意ナリ 則、丸觜傳術ノチラシナリ

【現代語訳】

散(ちらし)とは、胸中の鬱(うつ)気・逆気・驚懼・疑・惑や身の屈託、凝滞を解散する(なくす)ためのものである。

※鬱:うつ

※懼:ク、グ、(おどろく)

※凝:ギョウ、こる、こらす

※觜:くちばし、(嘴と同じ)

『鎌槍丸觜口訣』

(東京国立博物館所蔵)

【翻刻】

当流に紙管を用る法有て、これを散しと号する事ハ、己か七情の勢気を散らし、本然の中を得て遣ふヘキ為の所作なれハ、是をちらしと云也。

【現代語訳】

当流には紙管を用いる儀式(作法、礼法)があって、これを散という。これは、自分の中の七情(喜・怒・憂・懼・愛・憎・欲)の勢気(気持ち)を散らす(なくす)ための所作であり、これをちらしという。

※七情とは

(儒教)喜 怒 哀 懼 愛 悪 欲

(仏教)喜 怒 憂 懼 愛 憎 欲

(漢方)喜 怒 憂 思 悲 恐 驚

『鎌槍教法口訣』

(東京国立博物館所蔵)

【翻刻】

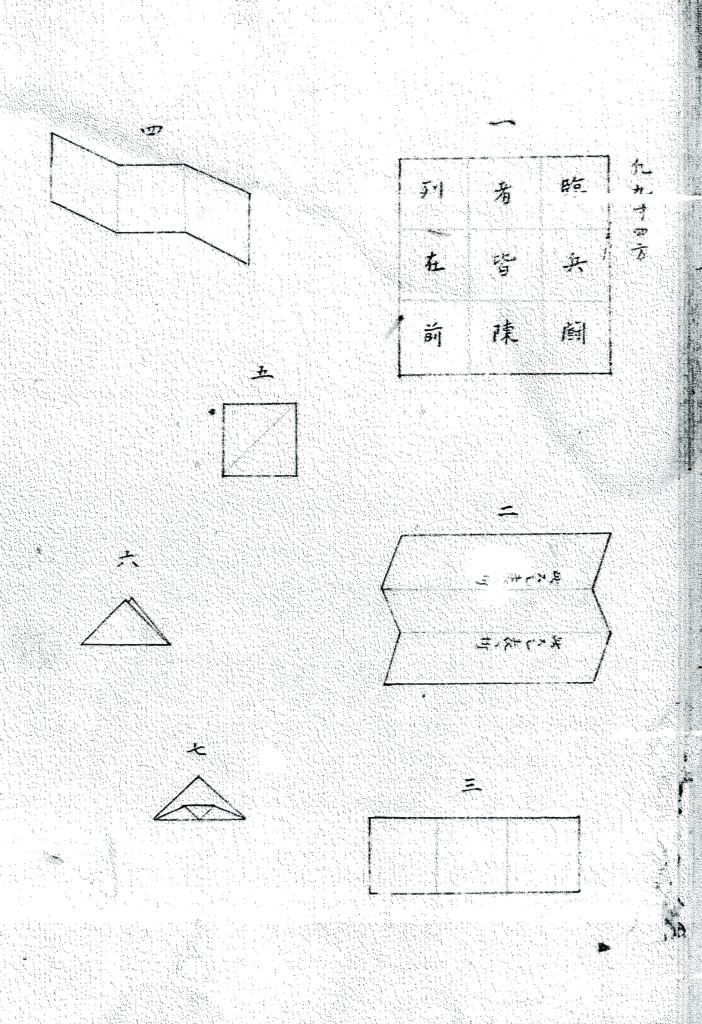

紙管散之傳

当流ハ、始祖已来、用紙管、而十五箇ノ教形ヲ遣フ前二、

獨為動静進退之事、是ヲ散シト云。

散ト云ハ、心中二、七情ノ翳気有ハ、不得正直中。

故二、其翳ヲ散シテ、時中ヲ得ヘキ為ノ術ナリ。

紙管ハ、手裏ノ滞ヲ散シ、口二九字文ヲ唱ルモ、心ノ狐疑ヲ散スル也。

皆、翳散ノ事術ニシテ自栄子傳ヘ来ル。

是故二、用紙管ハ惟真草十五箇ノ教形而巳ナリ。

(中略)

是ハ、七情ノ鬱気ヲ散シ、正直ノ心ヲ定、

間相モ道具ヲ片尺二合セ結ンテ、互角トナリ、又元ノ場ヘ落付テ備ル也。

此、散シヲ遣フ内二、九字文ヲ口二唱ル事也。

丸觜ノ書ノ初二散シノ傳ヲ委布顕スニ仍テ略

【現代語訳】

紙管散之傳

当流では、始祖以来、紙管を用いて、十五箇の形を遣う前に、一人で行う所作があり、これを散という。散というのは、心中に七情の翳気があっては、うまく技を遣うことができない。そのために、その翳を散して、うまく技を遣えるようにするための術である。

紙管は、手裏の滞りを散し、口に九字文を唱えるのは、心の狐疑(疑いの心)を散すためのものである。

(中略。以下、具体的なやり方を記載)

これは、七情の鬱気を散らして、正直の心を定め、間相(間合い等)も道具を合わせて、お互いに互角となって、また、元の場所へ戻って備えるものである。

※已:イ、すでに、のみ

※而:ジ、二、しかして、しかも

※獨:ひとり

※翳:エイ、アイ、きぬがさ、かざす

※滞:とどこおる ※惟:イ、ユイ、おもう、これ

※而:ジ、二、しかして、しかも

※仍:ジョウ、ニョウ、よる、しきりに

【解説】

この「散(ちらし)」は、宝蔵院流においては、形稽古に入る前に行った所作です。

これには大きく三つの意味があり、

「①心の不安を払う」

「②流派の基本の構えや技を整える」

「③身の屈託を柔軟にする」があげられます。

人は常に、「失敗するのではないか」「身に付けられない(習得できない)のではないか」「勝てない(負ける)のではないか」など、不安で一杯になりやすいものです。

そんな中、その不安を晴らす(七情を散らす)ために、九字を唱えながら、その九字に合わせて、宝蔵院流の構えや技といった基本の九の動きをすることにより、

「①不安を晴らしながら」

「②流派の基本の動きを確認(復習)し」

「③身の屈託をなくす(準備運動をする)」ことを目的としています。

特に、体を動かしながら、基本の動きをたどり、九字を唱えることにより、心の不安を晴らすという非常に重要なものです。

心に不安をいだいたまま稽古しても、うまく身につかず、技も上達しないものです。いつの時代でも、心の不安をどう乗り越えるのかが、大きな課題であったと思われます。

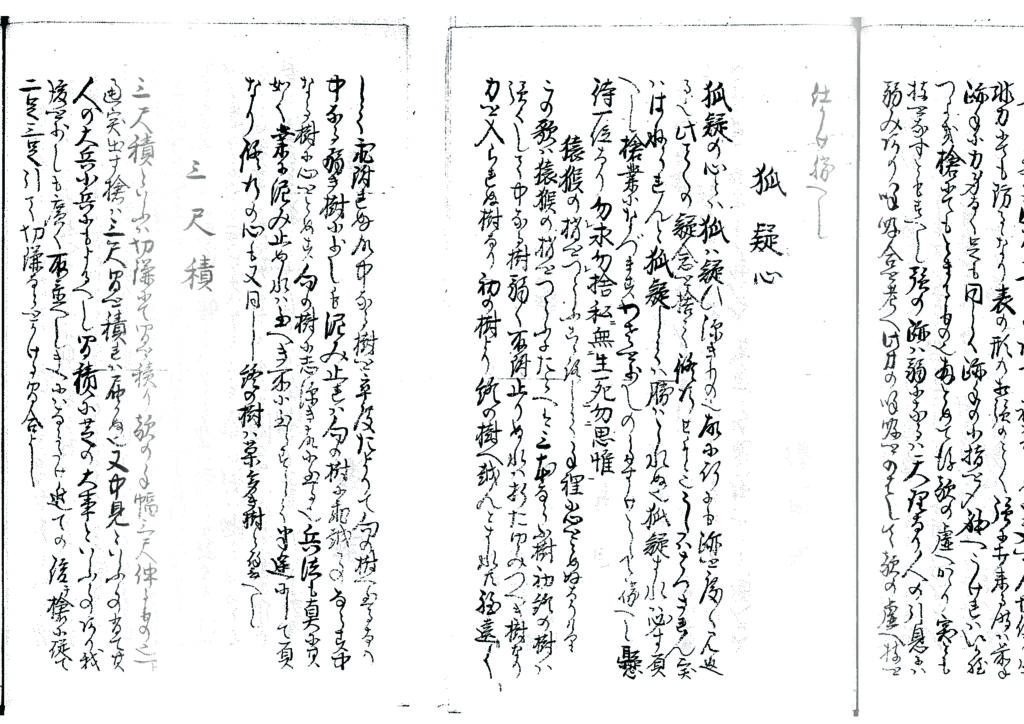

狐疑心

【翻刻】

狐疑の心とハ、狐ハ疑ひ深きもの也。故に、行にも跡を度々見返る也。此ことくの疑念を捨て修行せよと也。うたハはつされん、突ハはねられんと狐疑してハ、勝ハとれぬ也。狐疑すれハ、必す負へし。槍業になづますわさを少しのたすけ(助け)として勝へし。懸待一位なり。勿求勿捨、私無生死、勿思惟。

猿猴の 梢をつとふ こゝろして 手裡に心を とめぬなりけり

この歌ハ、猿猴の梢をつとふに、たとへは三本ならふ(並ぶ)樹、初終の樹ハ強くして、中なる樹弱く取附止りぬれハ、折たゆみつへき樹なり。力を入られぬ樹なり。初の樹より終の樹へ越んとすれ共、程遠くして飛附れぬ故、中なる樹を卒度たよりて、向の樹へ至るなり。中なる弱き樹に、少しも泥み止れハ向の樹に飛越事ならす。中なる樹に心をとめす、向の樹に志深き故に至る也。兵法も真に其如く、業に泥み止ぬれハ、至へき所に至らすして、半途にして負なり。修行の心も又、同し。終の樹ハ菓(果)多き樹と譬へし。

【現代語訳】

「狐疑(こぎ)の心」というのは、狐は疑い深い生き物であるということである。それゆえに、行くときも後ろを何度も見返っている。このような(狐が何度も後ろを振り返るような)疑念は捨てて修行せよということである。打ったならば外されるのではないか、突いたならばはねられるのではないか、と狐のように疑っていては、勝つことは到底できない。狐のように疑ってばかりいれば、必ず負ける。槍業に泥まず、技を少しの助けとして勝つべし。懸待は一つの位(懸待一致)である。求めてはならず、捨ててもならず、個人の生死など本来無いのだから、考えてはならない。

猿猴の 梢をつとう こころして 手裡に心を とめぬなりけり

訳)猿猴が木のこずえを伝っていく心持が大切である。手の内に心をとめてはならない。手元や後ろを見るのではなく、先を見て進んでいくことが大切である。

この歌は、猿猴が木の梢を伝っていくときに、例えば、三本並んでいる樹があるとする、初めと終わりの樹は強くて、中にある樹は弱く取り付けて止まっているならば、折りたわむことができない樹である。力を入れることができない樹である。初めの樹から終わりの樹へ越していこうとすれども、あまりに遠いので飛び付くことができない。それゆえに、中にある樹をそっと頼って、向こうの樹へ届くようにしている。中にある弱い樹に、少しでもなじんで止まれば、向こうの樹に飛び越すことはできない。中にある樹に心をとめないで、向こうの樹に意識を集中しているゆえに、向こうの木に行くことができる。兵法も本当にそれと同じであり、業(技)になじんで止まってしまえば、到達すべきところに到達することができず、中途半端になって負けてしまうものである。修行の心もまた、同じである。終わりの樹は、果実が多い樹にたとえることができる(到達すれば、得るものも多い)。

※猿猴:猿

【解説】

これは、非常に重要な教えで、槍の稽古だけでなく、仕事でもその他でも同様です。

私も苦労した経験がありますが、どうしても、現状や手元、足元に意識が行き過ぎ、「これではダメではないか」「本当に大丈夫か」「これは違うのではないか」等々、悩みがちです。しかし、振り返って後から考えると、その違いは、実は本質ではないのです。

仕事でも、『一つか 二つ上の役職の意識を持って考えるように!!」と普段、私は言っています。そうすると、こだわっていた点や不安に思っていたことが、実は大したことはなく、もっと先(終わりの木)を見据えることができます。

修行も同様で、技の微妙な使い方や癖などは、各人・各師範の個性です。なぜなら、一人一人、体の大きさも筋力も特性も違うので、結果、技の使い方は微妙に変わってきます。

しかし、本質的には、みんな同じです。

それを乗り越えるためには、師範の技(中の木)を目指すのはでなく、師範が目指しているもの(終わりの木)を共有し、それを目指すことにより、本質的な技に到達できると思います。

あまり不安になって振り返るのではなく、思い切って進んでみれば、見える世界も違うと思います。

昔の人も「本当に上達できるのだろうか?」といった不安が多かったと思います。そのため、稽古の前に「散」の作法を重んじていました。心の七情を散らすため、九字を唱えながら宝蔵院流の基本九型を打つことにより、心の不安を晴らすことをしていました。

ここで、一番大切なのは、まさに『終わりの木』を見据えて修行をすることです。

歴代先師や師匠は、現状で完成とは思わず、常に高い目標を持ち、絶えず修行鍛錬を続けておられました。その方々の思い描いた姿(技、心持、理)を共有し、その理想や夢に向かうことで、自らもその高みに一歩、また一歩と近づいていけると思います。

そこには、宝蔵院流の技や理はどうなっていて、また、流派の師範であるには、人間的にどうあるべきかなど、様々な目標や夢があったと思います。それに少しでも近づけるように心がけ鍛錬を積んでいきたいものです。

また、この先を見るためには、複数の視点を持ち続けることが必要であり、とても難しいと思います。私が、常に仕事の面でも意識しているのは、三つの視点(「虫の目」「鳥の目」「魚の目」)です。

一つ目の「虫の目」は、様々な角度から細部を見るミクロの視点です。物事は、見る角度により見え方や感じ方が異なります。そのためにも、自分の視点だけでなく、様々な異なる視点、考え方がとても重要で、それが多様性の大切な理由です。

二つ目の「鳥の目」は、大所高所から全体を俯瞰する視点、大局的に、全体をマクロに見る視点です。それがないと、その先にある「終わりの木」も見えません。

三つ目の「魚の目」は、潮の流れを読む視点、次代や市場の流れを感じ取る力です。特に、古武道にとっては、これまでの歴史的な流れとこれからの次代の流れに合わせていく視点、また、今後の流派のあるべき姿などをイメージすることが特に大切になります。

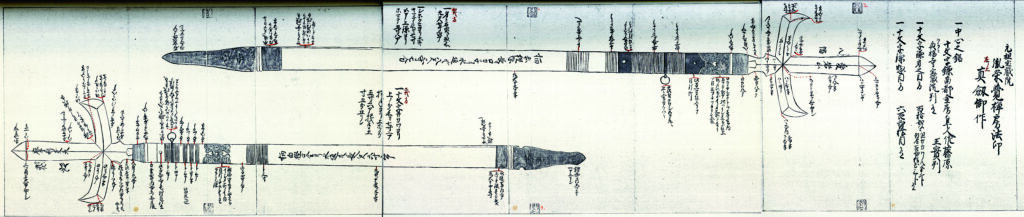

入身の業(技)を極めた宝蔵院の歴代院主(鎌宝蔵院)も槍に「摩利支天」を刻み必勝を期しました。

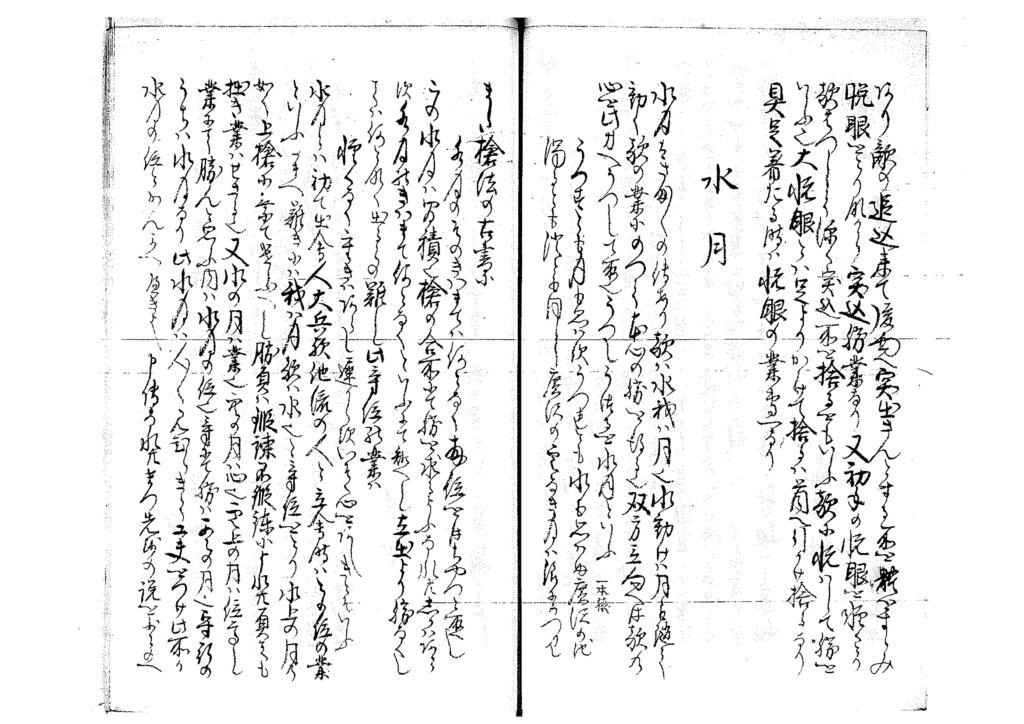

水月

【翻刻】

水月はさま〱の傳あり。敵ハ水、我ハ月也。水動けハ、月も随て動く。敵の業にのって本心の勝を得る也。双方立向へは、敵の心を此方へうつして取也。うつしうつるを水月といふ。

うつすとも 月も思ハす うつれとも 水も思ハぬ 廣沢の池

濁るとも 消とも同し 廣沢の 雲なき月ハ 浪にうつりて

また槍法の古書に

水月の そのきはまては 何となく 扨位をは ちやつと取るべし

この水月ハ、間積也。槍の合所にて勝を求るよふなれ共、しかハあらす、水月のきハまて何となくといふにて知へし。立出より勝なくしてハ、何となく出る事難し。此気位の業ハ、

軽くなく 重きハあらし 遅からす いそく心を あしきとそいふ

水月ニハ、初て出會人大兵歟他流の人と立會時ハ、この位の業といふ。かまへ難きにハ、我ハ月敵ハ水也と、気位をとり水上の月の如く上槍に乗て遣ふへし。勝負ハ鍛錬不鍛錬によれ共負ても拙き業ハせさる也。又水の月ハ業也。空の月ハ心也。雲上の月ハ位高し業にて勝んと思ふ内ハ水月の位也。気にて勝ハ空の月也守行のうちハ水月なり。此水月ハ人 見ひらきて工夫をつけ、此所か水月の位とかんかへへきよし申傳なれ共まつ先師の説を少々のへおくなり。

【現代語訳】

水月には、様々の伝がある。敵は水で、自分は月である。水(敵)が動けば、月(自分)も随って動く。敵の業にのって(敵が技を出すのに応じて)こそ、本当の勝ちを得ることができる。お互いに立ち向ったときには、敵の心をこちら(自分)の方へ映して取る(読み取る、感じ取る、悟る)ことが大切である。お互いにうつしうつることを水月という。

うつすとも 月も思はず うつれども 水も思わぬ 廣沢の池

訳)広(猿)沢の池に映っているとは月も思っていないが、実際には映っている。水もまた同様に、映そうと思っていないが、映っている。どちらも思っていないが、映し、映されているものである。

濁るとも 消とも同じ 廣沢の 雲なき月は 浪にうつりて

訳)広(猿)沢の池に濁っていても、消そうとしても、結局は、映ってしまうものである。 雲がない月は、勝手に浪に映っているものである。

また槍術の古書に書かれているが、

水月の そのきわまでは 何となく 扨位をば ちやつと取るべし

訳)水月の上辺だけなら何となくわかるだろうが、気位の業こそをさっと決めるべきである。

この水月とは間積りである。槍が触れるところで勝利を求めているようだが、実はそうではなく、この「水月のきわまで何となく」という言葉からわかる。立ち出たところから勝っていないようでは、何となく進み出るのも難しくなる。このような気位の業については、

軽くなく 重きはあらじ 遅からず

いそぐ心を あしきとぞいう

訳)軽くなく、重ければ荒々しく、遅くなく、急ぐ心こそが悪いものである。

水月には、初めて出会う人、強い敵や他流の人と立ち会う時は、この気位の業を使うという教えもある。強い敵に対し構えにくい(どう対応していいいかわからない)時には、我は月で、敵は水であると想定して、自分の方が上であると信じ、水上にある月のように相手の槍に対して上に乗って(気や気持ちで勝って)技を使うべきである。勝負は、鍛錬・不鍛錬によるが、そのようにすれば、負けても下手な技にはならない。また、水に映る月は、技を表している。空にある月は、心を表している。雲の上にある月は一段、位が高い。業で勝とうと思っているうちは、水月(水に映っている月)の位である。気をもって勝つときは空の月(空にある月)である。守りながら行っているうちは水月(水に映る月)である。この水月は人によってお互いに見ながら工夫をし、どういうところが水月の位であるかとよく考えるべきものであると申し伝えられているが、まず、先師の説を少々述べておくものである。

【解説】

「水月」の教えは、他流でもよくありますが、ここでは大きく三段階(三種類)のことを説いています。

まず一つ目は、相手と自分の心がお互いに、うつし、うつされるということです。つまり、お互いに、相手が何を感じ、考えているかの心の内を探り、攻撃の糸口をつかもうとしています(攻めよう! 不安だ 突くぞ! 相手が攻めてきたら退こう 技と隙を作り誘おう! 後の先をとろう など)。勝つためには、それら相手の心の動きも察知して、応じる(攻める)必要があります。

次に二つ目ですが、自分が月で、相手が水、そして、月は上にいるので、常に自分が気位・気・技で相手より優れていると信じ、相手に乗って勝つことが大切だと言っています。これは宝蔵院流で重んじられた「散の教え」にも通じるのですが、人は、常に不安(うまく技が使えないのではないか、失敗するのではないか、負けるのではないか、相手が強かったらどうしよう など)にとらわれます。その自分の弱い心にどう打ち勝ち、勝負に勝つかが重要です。心(気持ち)で負ければ、勝負でも間違いなく遅れをとり、負けることになるからです。

最後に三つ目ですが、技で勝とうとするのは「水」で、気で勝とうとするのが「月」、そして、守ろうとするのは「水」、(反対に、攻めようとするのは「月」)、とし、月の気位が優れていると説いています。素槍に比べて間合いの短い宝蔵院流においては、守りに入ると勝つことが難しく、間を詰め(間合いの内に入っていく)強い攻めがないと間合いの遠い素槍には勝てないのです(これは、太刀に対する小太刀の理合と共通します)。

これら三つの教えを説いており、とても参考になる、重要な教えだと思います。

伝書では、常に「勝負に勝つ」ことを意識しているので、その色が強く出ていますが、この教えは、今の日常生活(仕事や人間関係)においても、とても参考になると思います。

人の心は相手に映りやすいので、自分の感情や気持ちが相手に反映します。そのため、対人関係で、相手が怒っていると感じるのは、実は、自分がイライラしていたのかもしれません。

相手を責める前に、まず自分がにこやかに相手に接すれば、相手もにこやかになり、よい関係になるのではと思います。

まず変えられる(できる)のは、自分の心。それがよい人間関係を創り、よい仕事にも繋がっていくのではないでしょうか。

残心

【翻刻】

残心 行無形帰無跡(ゆくにかたちなしかえるにあとなし)

残心とハ、無念無相の心持にて、仕掛る時も、仕勝し跡も、同し気位の所をいふ。よき業をしたりと思ひ、勝の遅くなるハ、残心のなき也。よき業をなして勝し跡も、同し気位なるを残心といふ。又打留の心持にて、二突も三突も勝を丈夫につけて、跡へ心をのこせといふ。技に仕勝たりとも、跡空虚になりてハ、敵そら死して不意をうたれたる時、不覚をとるなり。上段の槍を防く時ハ、下へ来る槍ハ心にて防居へし。前へかゝり来る槍をハ、手にて防キ、心ハ後を防くへし。槍と心と別々に防を残心ともいふ。

勝負にハ まつ間積を もとゝして 扨残心を 常にわするな

この残心ハ、手と心と別々に防くところをいひし也。

【現代語訳】

残心というのは、無念無相の心持ち(一切の邪念から離れて、無我の境地に到達した状態)で、仕掛ける時も、勝った後も、同じ気位でいることをいう。よい技を出せたと思って、勝ちが遅くなることは、残心がないことである。よい技を出せて勝った後も、同じ気位でいることを残心という。また、打ち留める心持ちで、二突きも三突きも勝ちを十分に付けて、後へ心を残すことをいう。技で勝っても、後が空虚になっては、敵が死んだふりをして不意をついてきた時、不覚をとることになる。上段の槍を防ぐ時は、下へ来る槍に対しては心でもって防ぐべきである。前へかかって来る槍に対しては、手で防ぎ、心は後を防ぐべきである。槍と心とを別々に防ぐことを残心ともいう。

勝負には まず間積を もととして 扨残心を 常にわするな

訳)勝負には、まず間積もりを元として、残心を常に忘れない

ことが大切である。

この残心は、手と心と別々に防ぐことを言っているのである。

【解説】

宝蔵院流の「残心の教え」はとてもすばらしいと思います。

通常、他流においても、「残心」は重要事項として教えています。

現代剣道等においても「残心」は段位が上がれば上がるほど重要と言われていますが、ここでいう前半のことが多いです。

つまり、「勝ったと思って気を許すな!!(気を抜くな!!)」「技が決まったあとも、そのまま二打・三打と攻めの気持ちを同じように持ち続ける」と教えられます。

その点は、宝蔵院流でも同様です。普段の稽古でも、技を決めた後、「気が抜ける(緊張が解ける)」「攻めの姿勢がなくなる」「決めた(勝った)ことに自己満足している」という状態をよく見かけます。

理想は、十四本や七本というまとまった型の間、気を切らせないことです。最低でも、まっすぐに向かい合った状態(三歩出る前)から型を終わり、その状態に戻るまでは、張り詰めたお互いの気(両者の気が一本の糸で繋がっている)が切れないように稽古することが大切です。特に目録以上は、注意いただくと練度が上がると思います。

さて、宝蔵院流の「残心の教え」で特徴的なのは、後半です。『手(おそらく槍のこと)』と『心』で別々に防ぐことを教えています。「上と下」「前と後ろ」のように、反対同士を守ることにより、隙をなくす。つまり、気を常にレーダーのようにあたり一面に張り巡らせ、いかなる(予想外の)攻撃にも対処する心持を説いていると思います。

一つの中に二つの教えを説いているすばらしい極意伝書です。

「心を残す。」

これ自体は、多くの武術で一番大切であるとされている教えですが、これも、今の日常生活に生きてくるのではないでしょうか。

仕事、対人関係、生活。

今の世は、目まぐるしいスピードで様々なことが進んでいきます。仕事も、生活も、ゆとりなく、次から次へと対応を迫られますが、忙しい中でも、その一つ一つに少し心を残し、「本当にそれでよいのか」「大丈夫か」「思った通りにいっているか」「相手はどう感じて(思って)いるか」と、気持ち(心)を残す(気を配る)と、色々なことがよくなる(失敗を防ぐなど)のではないでしょうか。

特に、対人関係では、心を残す(気を配る)ことが円滑な関係を築いていく上で大切だと思います。