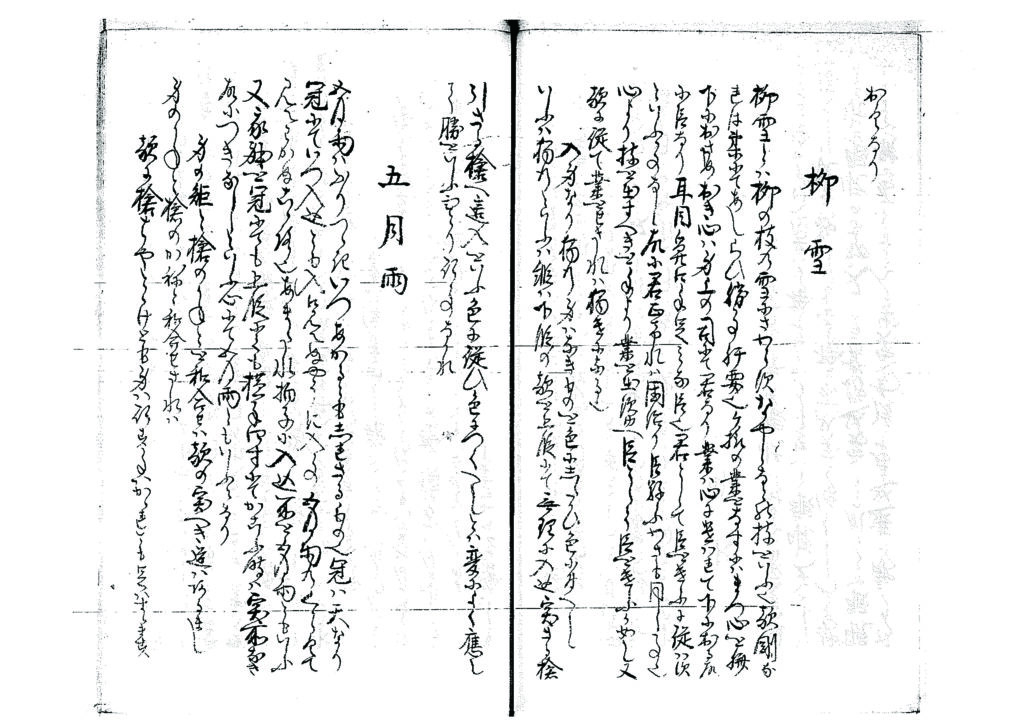

栁雪

【翻刻】

栁雪とハ栁の枝の雪にさわらす、なやしなとの技をいう也。敵剛なれは、柔にてあしらひ勝事肝要也。ヶ様の業をなすにハ、まつ心を口(不明)下におさめおき、心ハ身上の司にて君なり。業ハ心に遣ハれて下におる故小臣なり。耳目鼻口手足ミな臣也。

君として臣を遣ふに従ハ次といふ事なし。故に君正けれハ国治り、臣敬ふわさも同し事也。心より技を出すへきを手より業を出すゆへ臣として臣を遣ふか如し。又敵に従て業をせされハ獨遣になる也。

入身なり 獨行身ハ なきものを 色にしたかひ 色に付へし

いふハ、獨行といふハ縦ハ(たとへば)下段の敵を上段にて無理に入込突さる槍引さる槍へ□入といふ。色に従ひ色につくへしとハ、変によく應して勝といふ。ひとり行事なかれ。

【現代語訳】

柳雪というのは、柳の枝には(降ってくる)雪が触れない(積もらない、流される、受け流される)ので、なやしてしまう技のことをいう。敵が剛(強い)であれば、柔(やわらか)であしらう(対応する)ことが、勝るためには大切である。この業を行うには、まず、心を静かに下におさめること、そして、心は身(体)の司(司令塔)であって、体にとって君(君主、主人)である。

業は心に使われて、あくまで心に対して下にいるので、小臣(臣下)である。耳も目も鼻も口も手も足も、みんな心に対しては臣(臣下)である。君としてしっかり臣を使う場合に、従(従っていく、臣下)は後でよいということはない。なぜなら、君が正しければ国は治り、臣が敬って(使って)いる技も同様に治まるものである。心から(心を使って)技を出すべきところを、手から(手で)業(技)を出しているので、まるで、臣が臣を使っているようになってしまう。また、敵(の動き)に従って(応じて)業を使わなければ、「独り使い」(自分勝手な技)になってしまう。

入身なり 独り行身は なきものを 色にしたがい 色に付べし

訳)入り身をする場合でも、相手に応じず、自分勝手に一人で行ってはならない。相手の色(動き)に対応していくべきである。 この歌で言っている「独り行く」というのは、例えば、下段の敵に対して、上段に構えて無理に入り込んでいくこと、つまり、相手が突いてこないのに、また引かないのに、自分勝手に間合いに入っていくことをいう。相手の色(動き、気配、初動)に対応するというのは、相手の変化にうまく応じて勝つことをいう。自分勝手に独り行くことがないように気をつけること。

【解説】

この教えも、他流でもよく言われることではありますが、宝蔵院流槍術の場合、更に踏み込んで深い教えになっています。

まず、柳が雪を積もらせないことは、「相気(合気)を外す」教えです。他流でも「松風の教え」等、同様の教えがあります。

さらにすごいのが、心と体、そして技について、それぞれの関係や何を重視するかも説いている点です。

特に宝蔵院流は、短槍・細槍の流派であり、先手の攻撃が苦手なため、間を詰めていきつつ相手の攻撃を待ち、「後の先」で勝利を得る流派です。そのためには、間を詰めつつ、相手

の動き・色に注目し、相手が出てきたときや下がるときに一気に「入身」で間に入り、勝ち付ける流派です。相手の色(動き)を無視して、勝手に入り身をすれば、間合いの遠い素槍の格好の餌食となります。

普段の稽古でも、相手が突いてくるので防ぎながら攻める(冠も囲いも守りではなく攻め技です)、また、相手が引こうとするので技をかけるなど、相手の動き(色)に応じて技を使っていくように、しっかりと稽古鍛錬しましょう。この教えは、特に、「後の先」をとる宝蔵院流にとっては、大切な教えです。

この合気に関する教えは、次の「封曲」や「相強」も含めてですが、日常生活(仕事、人間関係)などにも、参考になると思います。

宝蔵院流は「細く短い槍(弱い槍)」であるため、強い敵(長く太い素槍)に対して、力で対抗するのではなく、円錐と入身を使って相手の力をなやす(逃がす)ことで勝ちを得ることを目指しました。

力に対し、力でぶつかれば、どちらかが、どちらもが壊れます。直接、力でぶつかるのではなく、相手の力をうまくさばき(避けて)、その力を利用することで、自分に有利な状況を創り上げます。

そのためには、前の「浦浪」にあるように、「間と機」も大切です。これも、武術だけの話ではなく、様々な物事や対人との距離(間の取り方)や機(タイミング)が重要で、それを外

すとうまくいきません。

そして、合気の場合、「相強」にあるように、時によっては、ぶつかることも必要になります。ぶつかるときには、それを全身で真正面から受け止める心構えが大切で、この教えのとおりだと思います。

まさに対人関係でも、どうしても譲れないときには、真正面から肚を割って本音で話し合い、どうしたらうまくいくのかを逃げずに議論することが大切です。

これら「間・機・合気」は、武術はもとより、仕事や対人関係などの日常生活でも、とても参考になる教えだと思います。

【参考 松風】

松風というのは、相気を嫌うことである。松に風が当たる様なのがよい。強い(剛)に強い(剛)では術(技)にならない。

石に綿 陰に陽との 心ぞや 石と石とは 相気なりけり

基本的に、稽古では気を合わせ(合気)、気を練り、気を高め合って技を出します。

それにより、上位者から気をもらい練度を高めます。

※そのため、あまり同格同士の稽古ばかりではなく、上位者と稽古をし、気を合わせることを推奨しているのです。ただ、実戦になると、相気になるのではなく、剛に対して柔のようにし

て勝つことを説いています。

對曲

【翻刻】

對曲とハ、切鎌なとをかけて、敵の技位を試、夫(未)然に業を施して、入込へし。強柔もまた同し。強ヘハ柔にて入込へし。柔ヘハ強にて入込へけれとも、柔へ強過れハ、却て不覚をとり、強へあまり柔もわろし。對曲の位を心得て施すへし。前にハ、異曲といふケ条とハ、表裏なり。異曲の業等、熟せされハ、對曲の位ヘハ至らぬ気位なり。

【現代語訳】

封曲というのは、切鎌などをかけて、敵の技位を試してみて、あらかじめ技を施してみて、入り込むのがよい。強柔もまた同じ。強に対しては柔をもって入り込むのがよい。柔に対しては強をもって入り込むのがよいが、柔に対して強が過ぎれば、かえって不覚をとり、強に対して柔が過ぎることもよくない。常に、「封曲の位」を心得て(心にとめて)技を施すのがよい(技を遣うのがよい)。前にある「異曲」という項目とは、表裏(一体)である。異曲の技などがなければ、封曲の位へも至らないであろう。

※異曲は長刀の二本目(合気を外す教え)

【解説】

これは、切鎌などをかけて、相手の反応や練度をはかってから、間合いに入っていくことを説いています。

また、ここでは、柳雪(松風)の教えでもあった「合気」について述べています。強に対して強で対応すれば、ぶつかり合います。細く短い槍である宝蔵院流は、直接、力と力でぶつか

ることを嫌います(負けます)。そのため、隙を誘い、相手に技を出させた上で「後の先」をかけ、円錐で攻撃の軌道を変え、入身で相手の間合いの内に入り、勝ちを得ようとします。

そのためには、力(強)と力(強)でぶつかるのではなく、強に対しては柔で応じ、柔に対しては強で応じることにより、相手の動きに応じて変化して、間合いの内に入ることを説いて

います。

ただし、強に対して柔が過ぎたり(柔らかすぎる)、柔に対して強が過ぎたりすれば(強すぎる)、反対によくない(負けてしまう)と言っています。

強すぎず、柔らかすぎず、常に、相手に応じて変化し、対応することが大切です

相強

【翻刻】

相強といふハ、柔よく剛を制すといふ如く撓す技あれとも、撓されぬ場合あり。柔剛強弱とて、柔ハ物に譬ハ真綿のことく、水などの如し。剛は鎖の様成もの也。とろかせは色々になる故、柔よく剛を制する理あり。強は石なとの如く、弱は蛇の如し。石なとの様のつよき物には、此力もつよくあたらねは、ならぬ也。夫( それ) を見切位あれば、非力にても防るるなり。表の形の相強のことく、強に打来る時は、前手跡手に力身なく、是も同じく跡手の小指をしめ、体へうけれハ、いか程つよき槍にてもとまるもの也。相とめて後、敵の虚へかかり、突とも技をなすともすへし。強の跡は弱になるは天理なり。人の引息には弱みあり。呼吸合を考へ、此力の呼吸をのばして敵の虚へ技を仕かけ勝べし。

【現代語訳】

相強というのは、多くは、柔よく剛を制すというように、撓す(たわます、しなる)技であるが、撓されない場合もあることを言っている。柔剛強弱というのは、柔は物に例えれば真綿

の様なものであり、水と同じようなものである。一方、剛は例えれば鎖の様である。鎖は、溶解させれば色々なものになるので、柔よく剛を制するという理である。強は石などのようであ

り、弱は蛇のようである。石などの様に強き物には、こちらの力も強く当たらなければ、ならないものである。それを見切る位(練度、伝位、熟練)があれば、非力であっても強い攻撃を

防ぐことができる。表の型の相強のように、敵が強い力で打ってくる時は、前手(左手)跡手(右手)に力みなく(力を入れることなく)、これも他の技と同じように、跡手の小指をしめ、体で受けければ、どれほど強い槍の攻撃も止まるものである。相手に合わせて止めた後、敵の虚へかかっていき、突いたり技をかけたりすればよい。強の後は弱になるというのは天の理(ことわり)である。人の引く息(吸う息)には弱みがある。呼吸(吸う、吐く)をどう合わせていくかを考え、こちらの力の呼吸(息をためて吐いていく)をのばして、敵の虚へ技を仕掛けていって勝つのがよい。

※撓:たわむ、まげる、くじく、みだれる

※譬:たとえる

※とろかせば=溶解させれば

【解説】

これは十三本目「合図呼び」の極意を伝えています。そもそも、十三本目は十箇の九本目であり、「相強身」という技でしたが、漢字を変えて現在に至っています。その「相強身」の極意を表したのが、この項目です。

この相強は、合気を外し、直接ぶつかることを嫌う(避ける)宝蔵院流にとっても、あえて合気となる場合を説いている重要な項目です。

本来、宝蔵院流の技は、「細く短い槍」のため、柳雪の伝に表されるように、合気を外すことを旨としています。まるで、柳に雪が積もらない(流される)ように、風が強く吹いても松

の木は抵抗を受けないように、相手が固い石でも綿はその力を吸収するように、常に、相手の力を逃がすことを極意としています。

しかし、場合によっては、石に石のように、相手の強い力を受け流すのではなく、受ける必要も生じると説いています。

その場合の対処法として、両手の力でぶつかるのではなく、手の力は抜き、右手(後手)の小指だけしめ、体全体で受けることを説いています。

そして、相手に力(技)を使わせたその直後の隙(体の隙、心の隙、気のゆるみ)をつき攻撃することを薦めています。 最後に、呼吸について、吸う息は弱いことを諭しており、相

手との呼吸の組み合わせに注意が必要と言っています。つまり、自分は、腹式呼吸で、できるだけ丹田に息を溜めて、相手が息を吸う(引く息)ときに、自分は息を吐きながら攻撃することを述べています。

「吸う呼吸は力が入りやすく、吐く呼吸は脱力しやすい。」

合気と呼吸、修練をする上で、とても重要な教えです。