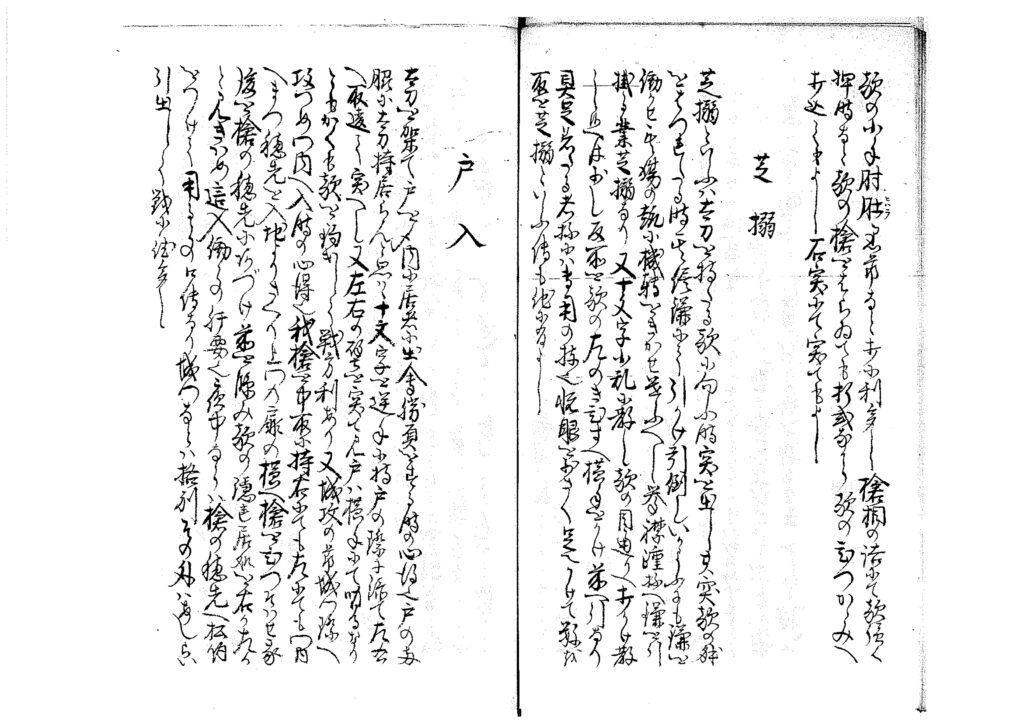

戸入

【翻刻】

太刀を架て戸を〆、内に居者に出會勝負する時の心得也。戸の両脇に太刀持居らんと思ハゝ、十文字を逆手に持、戸の際に添て左右へ取□て突へし。又左右の壁を突て見、戸ハ横手にて明る(開ける)なり。ともかくも敵を釣出して戦方利あり。又城攻の節、城門際へ攻つめ門内へ入時の心得也。我槍を中取に持、右にても左にても門内ヘまつ穂先を入地よりさくり、上門の扉の横へ槍をひつそハせ、我後を槍の穂先にあづけ前を臨み敵の隠れ居処を、右か左かと見きハめ這入働事肝要也。夜中ならハ槍の穂先へ松明をつけて用る事口傳なり。城門なとハ格別その外ハあしらい引出して戦に徳多し。

【現代語訳】

太刀を架けて戸を閉めて、その内(室内)に居る者に出会い、勝負をする時の心得をいう。戸の両脇に太刀を持って居ると思って、十文字を逆手(先と後ろを逆に)に持って、戸の際に添ってその奥の左右へ向かって突くべきである。また、左右の壁を突いてみて、戸は横手(鎌)を使ってあけるものである。そうはいうものの、敵を釣り出して戦う方が一番よい。また、城を攻める場合、城の門の際(そば)へ攻めて詰め、門の内へ入る時の心得でもある。

自分は槍を中取りに持ち、右であっても左であっても門の内ヘまず穂先を入れ、地面から探る、上門の扉の横へ槍をひそわせ、我(自分)の後を槍の穂で守り、(自分の)前に対して、敵の隠れて居る場所を、右か左かと見極めながら這入っていくことが大切である。夜中であるならば、槍の穂先へ松明(火の明かり)をつけて使うことは口伝(秘伝)である。城門などは、格別その外はあしらい、引き出して戦うことが有効である。

※架ける:ぶらさげる、垂らす、かけわたす

【解説】

ここでは、戸の内に入るときの心得(気をつけるべき点)を説いています。

武士としては、常に、用心が必要であり、戸の内側に敵が潜んでいる場合を想定しています。

自分が直接、戸に近づいてしまうと不意に攻撃される可能性もあり、不覚をとらないためにも、戸の左右の奥を、槍を逆にして石突で突くとあります。

槍先で突くと、反対に槍先を切り落とされたりすると戦えなくなるので、石突で探り、もし切り落とされても、槍を戻し、十文字槍で対応することができます。ただ、一番は、敵を戸の

外へ出てこさせて戦うのが良いとしています。

後半は、城攻めの際の注意を書いていますが、戸の内に入るときに近いとあります。このとき、敵が多数いることが想定されるため、「大乱」「大勢鎌」の項でも記載していますが、中取の構えを基本としています。

また、ここでも、戸の場合と同様、敵を外へ引き出して戦うのがよいとしています。

沼鎌

【翻刻】

沼を渡る時の心得なり。槍をまたき、水をかき、岸へ越行事、十文字をかけになす心持肝要也。敵沼の脇通りに槍太刀を持居所へ、十文字にて仕掛よふ。沼に入、あくらをかき右の足の親指にて、左の足の踵をはさみ、槍をねかし、ちへつけ行。敵の道具を押へはなさすして突込、又水少し有所にてハ、右の膝にて柄を押へ、左の足を踏出し、にじり寄、敵の得物を順逆に打退(うちのけ)、右の如くにして、近つく左右の足を踏付れは働けぬもの也。働く時ハ左の膝を立、左の肘へつけ働へし。深田を越も同し。

【現代語訳】

沼を渡る時の心得を説いている。槍をまたいで、水をかき、岸へ越して行くときには、十文字槍を盾にする心持ちがとても重要である。敵が沼の脇通り(周り)で槍や太刀を持って待っているところへ、十文字槍を持って仕掛けていく。沼に入って、あぐらをかき、右の足の親指で左の足の踵をはさみ、槍をねかして、地へ付けながら行き、敵の道具を押えて離さない様にして突き込む。

また、水が少し有るところでは、右の膝で(槍の)柄を押えて、左の足を踏み出しながら、にじり寄り、敵の得物(道具、武器)を順逆に打ち退ける。このようにして、近づく(敵の)左右の足を踏み付ければ、敵は働けなくなる(動けなくなる、攻撃できなくなる)ものである。自分が働く(動く、攻撃する)時は、左の膝を立て、左の肘へ付けて働くのがよい。深田(深くしるい田、ドロドロの田)を越えて行くときも同様である。

【解説】

これは、その名のとおり、沼を渡るときの心得を説いています。

沼や深田のぬかるみに足を取られれば、動きが止まり、周りの敵から恰好の的とされてしまいます。そのため、いかに足を取られず、また、いつでも動け、攻撃もできるようにするには

どうすればよいか、周りにいる敵をどう倒すのかを示しています。

一言でいうと、自分が沈まないようにしつつ、相手の武器を押さえつけたり、打ちのけたりし、順番に突き込んだりして倒していきます。

「星の目付」「戸入」同様、自然環境やその場の状況も様々に異なるので、色々な場合を想定し、いかなる状況でも、戦えるように、その状況の中で、いかに有利な立ち位置を保つかを示しています。

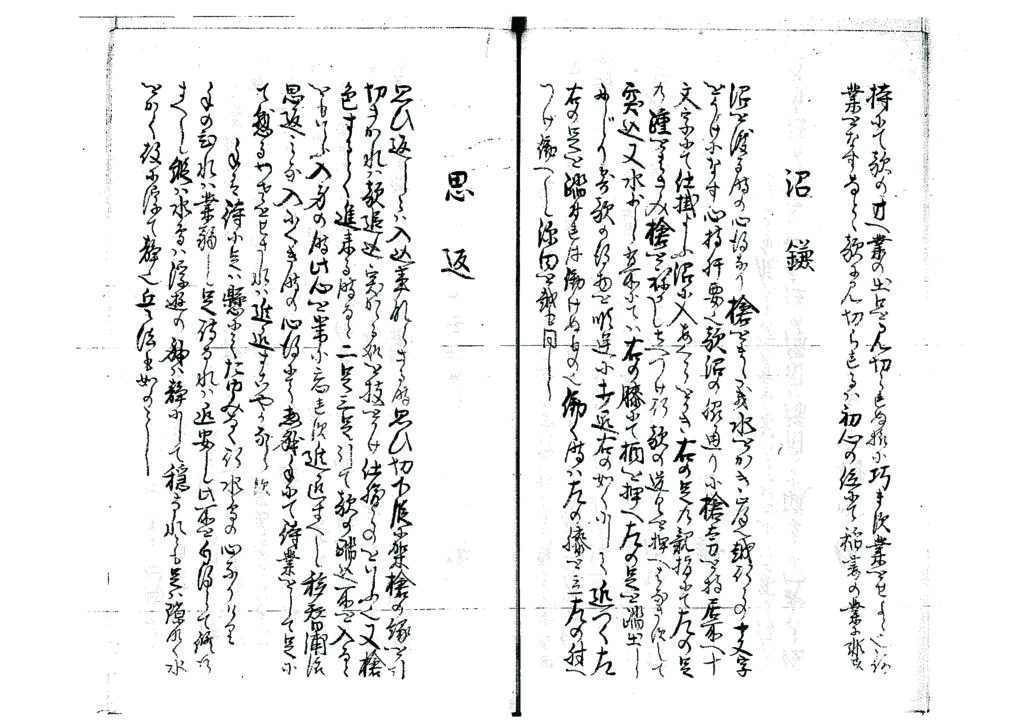

夜鎌

【翻刻】

これは闇の夜、敵に出会たる時の心得なり。先、下へ槍を置立、上り向ふべし。下に水あらば石突の猪目をさぐり試べし。さすれば竪鎌にならざるなり。又身を下りて、上中下段と左右へ払て見、当る所を定木にして突くべし。又、闇には穂先光りて見ゆるもの也。黒き物にて穂先を包て立向ふに利有。前後ろへかはり、打敷などして突に利あり。槍へ業をかけるにも、体たけの業をかける事、肝要也。

【現代語訳】

これは闇夜(真っ暗な夜)に、敵に出会った時の心得である。まず地面に槍を置いて立て、槍先を敵にむけて立ち向かうべきである。下に水が溜まっていれば、石突の猪目を用いて探ってみるとよい。そうすれば「竪鎌」の状態にならない。また、自分の体ごと後ろへ退きながら、上中下段・左右に払ってみて、何か物に当たるところがあれば突いてみればよい。また、闇のなかでは槍の穂先が光って見えるものである。そのため、何か黒いもので槍の穂先を包めば、相手にわからず、敵に立ち向かうのに有利になる。前や後ろに移動しながら、「打敷」などすれば、突くのに有利である。相手に対し技をかける場合には、自分の体の面積(身の矩、自分の体の幅)に応じた技をかけていくことが重要である。

【解説】

これは、暗闇で殺気を感じたときに、どう対応するかを説いています。

いくら強くても、真っ暗な夜で、何も見えないときは、不意打ちなどに注意する必要があります。そのため、殺気を感じ(狙われているような何か嫌な気を感じ)たときは、見えない中でも、上中下段(高いところから低いところまで)はもとより、左右にも払い、何かにぶつかればまずは突いてみると説いています。

この技法(業)は、他流でも多く見受けられますが、探る場合のポイントとしては、最後にある自分の体の面積(身の矩、自分の体の幅)を意識した、自分の身の幅を守るような探り方

が望ましいことです。実際、闇夜を想定し、目をつぶって探る稽古をしてみればわかりますが、あまり体から外れた遠くを探ると、変化に対応できなくなります。そのため、まずは、殺気の場所を把握し、そこに向けて、自分の身の幅を守りつつ、探っていくのがよいです(特に、宝藏院流は短い槍のため、他の槍よりも間合いが短いため、変化に応じる時間がない)。

また、前後に移動しながら、あちらこちらを打ち敷いていくことも、有効です。

最後に、面白いのが、槍先が光る場合があるので、黒い布などで隠すことで、反対に、こちらの居場所や槍先の位置や構えなどを悟られないように配慮しています。

道場や昼間(晴れ)のときのように、状態がよい場合だけでなく、いかなる悪い環境においても、負けないためにどうしたらよいのか、それをケースに分けて想定し、学んでいたのです。

岨傳

【翻刻】

そばづたへとは、山・坂・谷など有所の場所にての心得也。左右、山と海とならば、山手へつくべし。前、山ならば下段にしかけ、後ろ山ならば前をかこひ入込べし。一足づつならで踏

難き細道の処ならば、跡足を前足へ踏かけるよふに、ひとへ身になりて進むべし。槍は逆手の方、利あり。敵へ届かざる所へ、そら突などを出し、敵、槍を差直す時、槍を合せ、はなれざるよふに業をなすべし。

【現代語訳】

「そばづたへ」とは、山・坂・谷などがある場所での心得である。左右が山と海であれば、山側に寄るべきである。前が山であれば下段に仕掛け、後ろが山であれば「かこひ」で入り込むとよい。

一歩ずつ歩かねばならない細い道であれば、後ろ足を前足にぴったりつけるように、一重身になって進むとよい。槍は逆手に取ったほうが有利である。敵に届かない場所に、わざと突きを出して挑発し、敵が槍を差してきたところに自分も槍を合わせ、はなれないように付けながら技をかけるとよい。

【解説】

これは、山・坂・谷などの地形に応じて、どう対応するかを述べていますが、宝蔵院流の理も大いに表しています。水に入るとその真価を発揮しにくいため、海は避け、細い道であれば、基本の半身ではなく、一重身(真横)に向いて進むとあります。

特徴的なのは、前が山であれば、何かが下に潜んでいる場合もあり、また、上を空けて隙を誘うことで、もし上を攻撃されると下から突くこともできます。

一方、前が谷(下がっている)の場合、下から攻められる場合が多いです。

宝蔵院流は、「短い細槍」の流派であるため、「円錐の理」で、相手の間の内に下から入ることを特技(奥義)としている。そのため、自分の間の内に逆に入られたり、円錐の下に入られたりすることを弱点としています。

この特性は、胤舜師が編み出した奥義「旋風打十一ケ條(十一本)」の二番目「潜龍」にも表れ、相手がこちらの円錐の内(下)に円錐(冠受け)をもって入ろうとした場合、足腰を深く沈め、さらに低い円錐をもって、相手の内(下)に入り、勝ちを取ることからもわかります(深く沈んだ冠受けで勝つため、「潜龍」と名付けられた)。

そのため、谷や前下がり(後ろが山)など、下から攻められる体勢の場合、流儀の技の中で最も下からの防御力(下を守りながら突破する)に優れた「囲い(股受け)」で相手の攻撃を

防ぎながら、入り込む(進む、突破する)ことを推奨しています。 また、槍を相手からわざと届かないところに突き出して挑発し、相手が届かないところを無理して突いてきたのに合わせて技をかけることも説いています。わざと相手を崩して、その虚を攻める、まさに宝蔵院流の極意そのものだと思います。